← Abschn. 9 « » Abschn. 11 →

10. Abschnitt

Vom Revolutionsjahr 1849 bis zur Einigung Deutschlands

Das Revolutionsjahr 1848 fand in Reichenbach einen gut vorbereiteten Boden. Am 22. Februar hatte die erste öffentliche Versammlung der Stadtverordneten im Saale des Schießhauses stattgefunden. Am 21. März verbreitete sich durch die Zeitungen die Nachricht von der in Berlin ausgebrochenen Volkserhebung. Das Wochenblatt „Der Wanderer“ erschien ohne den bisher geführten königlichen Adler und führte als Verlag nicht mehr die Bezeichnung „Königliche Regierungsbuchdruckerei“, sondern „Volks-Buchdruckerei“. Jedoch schon in den nächsten Nummern kehrte der Adler wieder und statt der „Volksbuchdruckerei“ hieß es jetzt einfach „Buchdruckerei von E. D’Oench“. In flammenden Artikeln verkündete die Zeitung den Umsturz aller Dinge. Auch das von Alexander Pape herausgegebene „Reichenbacher Wochenblatt“ begrüßte freudig den Umschwung, doch war seine Sprache maßvoller. In beiden Zeitungen spiegelte sich trefflich das Bild des Bürgertums wider, wie es damals in zwei Richtungen, einer freien und einer gemäßigten, den gewonnenen Freiheiten huldigte.

Am 23. März erschien ein Aufruf, der vom Landrat von Prittwitz und Gaffron und vom Bürgermeister Wagner unterzeichnet war und „alle deutschen, patriotischen Männer“ aufforderte, die Farben Deutschlands, rot, schwarz und golden, zu tragen. Bald erblickte man auf den Hüten der Bürger große Kokarden in diesen Farben. Rasch vollzog sich die Volksbewaffnung; was wehrfähig war, trug Waffen. In Stadt und Land hatten die Schmiede vollauf Arbeit mit der Herstellung von Lanzen und Sensen.

Die eifrigsten Verfechter der neuen Volksfreiheit waren Max von Wittenburg, der Schwiegersohn des Barons von Seherr-Thoß in Olbersdorf und der Lehngutsbesitzer Köhler in Ernsdorf. In den zahlreichen Volksversammlungen führten diese beiden zumeist das Wort. Köhler ließ sein Gut mit Mauern umgeben, die mit Schießscharten versehen wurden. Es herrschte dort eine recht kriegerische Stimmung. Das von Köhler gebildete Freikorps machte täglich militärische Übungen. Eine vom Bürgermeister gebildete Stadtwehr trug weiße Binden mit dem Stadtwappen. Auch auf dem Lande entstanden zahlreiche Schutzwehren, weil man fürchtete, dass die allgemeine Volksbewegung zu Unruhen oder gar zum Bürgerkrieg führen könnte. Die Regierung bot mehrfach die Entsendung von Militär an, jedoch lehnte die Bürgerschaft dies stets ab. Am 9. April kam es zur Bildung eines „Politisch-sozialen Volksvereins“. Dabei ging es in langen Redeschlachten sehr heiß her. Wittenburg und Köhler blieben mit ihrer Anhängerschaft in der Minderzahl, denn der überwiegende Teil der Bürgerschaft war wohl freisinnigen Ideen zugeneigt, aber für die vielfach wirren Pläne der beiden Feuerköpfe nicht zu gewinnen.

Am Osterjahrmarkt fand sich ein großer Haufen Arbeitsloser vor der Stadt ein, und man fürchtete schon eine Plünderung. Die städtische Schutzwehr war jedoch stark genug, jede Gewalttat zu verhindern. Dagegen kam es am 29. April auf dem Wochenmarkt zu erheblichen Unruhen. Schleunigst mussten Kartoffel- und Butterpreise herabgesetzt werden, um das Schlimmste zu verhindern. In diesen Tagen bildete sich ein „Vaterländischer Verein“, der sich die Sicherung einer konstitutionellen Monarchie auf breitester Grundlage zum Ziel setzte und den Bestrebungen der Reaktion wie der Anarchie entgegenzuarbeiten bemüht war.

Die am 1. Mai vorgenommenen Urwahlen fielen zugunsten des Vaterländischen- und Volksvereins aus. Auf Ansuchen des Grafen von Sandreczki in Langenbielau war an diesem Tage Militär in die Stadt gerückt, das aber keine freundliche Aufnahme fand. Der Mangel an Arbeit gab den Einwohnern Zeit, sich ganz dem Dienst in den Freikorps zu widmen. Häufige Festlichkeiten und politische Versammlungen machten dieses Leben angenehm, wenn auch recht wenig nutzbringend. „Die Bürgerwehr macht mehr Müßiggänger als ohnedem schon in Unzahl vorhanden sind“, klagt der Magistrat in einem seiner Monatsberichte.

Da kriegerische Taten nicht zu vollbringen waren, entlud sich der Kampfgeist jener Tage in Raufereien unter den Freikorps und Schutzwehren. Um diesen Tatendrang abzulenken, fand am 29. Juni sogar ein richtiggehendes Manöver zwischen den Reichenbacher und Langenbielauer Bürgerwehren statt, das mit einem großen nächtlichen Biwak beschlossen wurde. Leider ist nicht bekannt geworden, welche Armee damals den Sieg davontrug.

Bei dem am 6. August abgehaltenen „Begrüßungsfeste der deutschen Einheit“ gedachte man des Todes der Schweidnitzer Bürgerwehrmitglieder, die eine Woche zuvor bei einem Tumult vom Militär erschossen worden waren. Etwa 1200 Teilnehmer zählte der Festzug, an dessen Spitze der neue Landrat Olearius mit dem Bürgermeister und den Stadtverordneten einherschritt. Beim Königschießen vom 3. bis 5. September waren die Ortswehren des ganzen Kreises in Stärke von mehr als 3000 Mann in Reichenbach versammelt, und die Stadt erlebte ein großes Verbrüderungsfest, dessen man sich noch lange erinnerte. Unter starker Beteiligung fand am 8. Oktober die Fahnenweihe des Volksvereins statt. Redner aus Breslau und Schweidnitz feierten den neuen Volksstaat. Bald sollte diese große Volksbewegung ein Ende haben. Am 14. Oktober wurde Reichenbach durch eine Kompagnie des 11. Regiments besetzt. Noch am gleichen Abend kam es zu Reibereien zwischen der Bürgerwehr und den Soldaten, aber die Besonnenheit des Kommandanten verhinderte ein Blutvergießen. Durch Schließen der Stadttore unterband man Zuzug von außerhalb. Tags darauf wurde der militärische Schutz verdoppelt, und es blieb nun alles ruhig.

Wenn auch gegen das Ende des Jahres 1848 immer deutlicher der nahende Zusammenbruch der großdeutschen Freiheitsbewegung zutage trat, so geben doch die Überlieferungen aus jener Zeit davon Zeugnis, dass die Reichenbacher Bürgerschaft in ihrer überwiegenden Mehrheit demokratischen und freiheitlichen Anschauungen zugeneigt geblieben ist. So wurde am 13. November in einer mit 3500 Unterschriften versehenen Entschließung der Nationalversammlung das Vertrauen ausgesprochen. Diesem Vorgehen schlossen sich am 17. November der Magistrat und die Stadtverordneten in einer Zuschrift an den preußischen König an, in der sie den Rücktritt des reaktionären Ministeriums Brandenburg nachsuchten. Die von der Nationalversammlung ergangene Aufforderung, der Regierung bis zur Gewährung der Volksfreiheiten die Steuern zu verweigern, fand in der Stadt allenthalben Zustimmung; lediglich der Magistrat verhielt sich aus begreiflichen Gründen hierzu ablehnend und führte lebhafte Klage über die leere Stadtkasse. Am Schlusse des Jahres sah sich die Stadtverwaltung auch tatsächlich in der größten Geldverlegenheit, die erst im nächsten Jahre aufhörte, als die preußische Regierung mit unnachsichtlicher Strenge gegen alle Vorkämpfer der großen Volksbewegung einschritt.

So wurde am 11. Januar 1849 plötzlich der Redakteur D’Oench von der Wochenschrift „Der Wanderer“ wegen Hochverrats und Verbreitung aufrührerischer Schriften verhaftet. Er wurde von dem Kriegsgericht in Schweidnitz zum Verlust der Nationalkokarde und zu einem Jahr Gefängnis verurteilt und wanderte später nach Amerika aus. Der bekannte Volksredner von Wittenburg entzog sich einem ähnlichen Geschick durch eilige Flucht. Unter ähnlichem Druck standen die Wahlen zur zweiten Kammer am 22. Januar 1849. So kam es, dass im Reichenbacher Wahlkreise nur zu einem Drittel die Anhänger der Demokratie gewählt wurden. Ein noch schlechteres Ergebnis hatte die erste Zusammenwahl der Kreise Waldenburg-Reichenbach. Hier erlangte der demokratische Kandidat von Damnitz mit dem Fabrikanten Andritzky in Langenbielau zwar gleiche Stimmenzahl, jedoch entschied das Los für Letzteren. Schon am 27. April wurde diese zweite Kammer wieder aufgelöst. Am nämlichen Tage fand eine Versammlung des demokratischen Vereins „Museum“ statt, dessen Begründer der spätere große Germanist, Professor Dr. Karl Weinhold (Carl Weinhold), ein Sohn Reichenbachs und der einheimische Kunstmaler Bithorn waren. In dieser Versammlung erging eine mit den Unterschriften zahlreicher angesehener Bürger versehene Zuschrift an die Nationalversammlung in Frankfurt a. M., in der es heißt:

„Tiefbewegt von dem Ernst der gegenwärtigen Lage unseres Vaterlands, angesichts seiner Regierung, welche dem Drängen und Verlangen des Volkes die entschiedenste Nichtachtung entgegensetzt, erklären wir Unterzeichneten, als Bürger des deutschen Reiches, dass wir die von unseren Vertretern zu Frankfurt beratene und beschlossene Verfassung in allen ihren Theilen unbedingt und ohne Vorbehalt als gültig und rechtsverbindlich für das ganze deutsche Volk anerkennen, dass kein Fürst oder Staat befugt und berechtigt ist, uns die Bildung eines einigen und freien Deutschlands auf Grund irgend einer Verfassung zu wehren, und dass alle die Aufrechterhaltung der Verfassung bezweckenden Beschlüsse der hohen National-Versammlung bei uns die kräftigste Unterstützung finden werden.“

Die Neuwahlen am 28. Juli zeigten wiederum eine sehr geringe Beteiligung. Gewählt wurden der Gutsbesitzer Langner aus Hennersdorf, der Landrat von Ende aus Waldenburg und der Professor Dr. Tellkampf aus Breslau, von denen nur der Letztgenannte den neuen Volksfreiheiten zugeneigt war. Erwähnenswert ist, dass der Magistrat wiederholt Klage über den Mangel positiver Religionsanschauung unter der Stadtbevölkerung zu führen hatte. Lediglich in der katholischen Kirche machte sich damals ein erhöhtes kirchliches Leben kenntlich. Unter dessen Einfluss verlor die christkatholische Bewegung immer mehr an Boden. Zur Linderung der Not der Weberbevölkerung im Eulengebirge wurde in der Stadt ein Hilfsverein gebildet, der durch Sammlungen wenigstens dem schlimmsten Elend zu steuern versuchte. Der Verein „Museum“ beging die Wiederkehr des Todestages des Freiheitskämpfers Robert Blum, der am 9. November 1848 in Wien standrechtlich erschossen worden war, mit einer würdigen Feier, bei der Referendar Menshausen auf einer Tribüne die Gedenkrede hielt.

Aus der Revolutionszeit sind noch einige stadtgeschichtliche Geschehnisse nachzutragen. Im Jahre 1848 machte die Errichtung eines königlichen Kreisgerichts einen Erweiterungsbau des vorhandenen Stadtgerichts notwendig, dessen Kosten die Stadt tragen musste. Das neue Gericht sollte am 1. April 1849 in Tätigkeit treten, doch waren weder die Beamten noch die Akten zur Stelle. Erst am 28. April konnte die erste Gerichtssitzung abgehalten werden. Am 20. Juni trat das städtische Leihamt ins Leben. Im Hochsommer dieses Jahres hielt auch die Cholera ihren Einzug in die Stadt und forderte mehrere Opfer. Ebenso kamen häufig Todesfälle durch Hungertyphus vor. Am 3. November 1849 war auf Grund einer Stiftung der Kaufmannsfrau Steiner eine katholische Kleinkinderbewahranstalt eröffnet worden. Als Kuriosum sei noch erwähnt, dass sich in dieser Zeit ein Verein gegründet hatte, der den Zweck verfolgte, das Hutabnehmen beim Grüßen abzuschaffen. Er wurde bald zu einem Gegenstand des öffentlichen Spottes und bestand nicht lange.

Die Volkszählung vom Jahre 1850 ergab 5487 Einwohner, darunter 3397 Evangelische, 1966 Katholische, 78 Juden und 48 Dissidenten. Hagelschlag und Hochwasser verursachten am 2. August 1850 in der Stadt viel Schaden. Starken Widerhall fand ein Aufruf des Breslauer Fürstbischofs Dr. Diepenbrock, sich der Waisen anzunehmen, deren Eltern in Oberschlesien dem Typhus zum Opfer gefallen waren. Die Meldungen aus der Bürgerschaft waren so zahlreich, dass noch Freistellen offenblieben. Viele dieser in Reichenbach aufgenommenen Waisenkinder schwangen sich hier später zu geachteten Bürgern auf. Die in diesem Jahre vorgenommene Mobilmachung gegen Polen verursachte der Stadt erhebliche Kosten, wodurch eine Steuererhöhung notwendig wurde. Die Diebstähle, besonders auf den Feldfluren, nahmen immer stärker überhand — so, dass in der Stadt hiergegen ein besonderer Schutzdienst eingerichtet wurde.

Zur Verbesserung der Krankenpflege sollten im Jahre 1851 auf Wunsch der katholischen Bürgerschaft Graue Schwestern berufen werden. Obwohl von privater Seite ein Teil der hierzu erforderlichen Mittel schon bereitgestellt worden war, lehnte die Stadtverordnetenversammlung den Vorschlag mit der Begründung ab, dass kein örtliches Bedürfnis vorliege und städtische Mittel für diesen Zweck nicht vorhanden seien. In das gleiche Jahr fällt auch eine wichtige Umwälzung im kulturellen Leben der jüdischen Bürgerschaft. Schon seit dem Jahre 1847 war diese bestrebt gewesen, die Gebetsformen und Schulgebräuche zeitgemäßer einzurichten. Im Jahre 1851 wurde, vornehmlich auf Betreiben des Kaufmanns Moritz Friedländer, ein Kultusbeamter angestellt, der als geprüfter Lehrer und Kantor die deutsche Sprache in den Religionsübungen und in der jüdischen Schule einführte. Die Herbstmanöver brachten der Stadt starke Einquartierung, sie mussten aber wegen anhaltenden Regens vorzeitig abgebrochen werden.

Der Frühling des Jahres 1852 trat recht spät ein. Noch im April lag Schnee, und es herrschte winterliches Wetter. Die Straßenbettelei wurde durch städtische Bettelvögte in kurzer Zeit fast gänzlich beseitigt. Anstelle von Almosen erhielten die Armen abgestempelte Karten, die sie an bestimmten Verkaufsstellen in Waren eintauschen konnten.

Immer stärker machte sich die in Preußen eintretende Reaktion gegen die freiheitlichen Volksbestrebungen geltend. Die Zeitungen in der Stadt mussten vor ihrem Erscheinen der Polizei zur Durchsicht vorgelegt werden. Die Versammlungen des demokratischen Vereins „Museum“ wurden durch Polizeibeamte überwacht. Eine Durchsuchung der Vereinsbibliothek nach verbotenen Büchern und Schriften blieb jedoch ergebnislos. Unter solchen Verhältnissen brachten die politischen Wahlen einen weiteren Rückgang der demokratischen Stimmen.

Am 3. Mai 1852 hatten die Teilhaber der Breslau-Schweidnitz-Freiburger Eisenbahn beschlossen, die Bahnstrecke von Schweidnitz nach Reichenbach weiterzuführen. Der damit erreichte Anschluss an die neuzeitlichen Verkehrslinien ließ für den industriellen Aufschwung der Stadt viel erhoffen. Im Mai 1853 wurden die Vorarbeiten in Angriff genommen, und damit war für die zahlreichen arbeitslosen Bewohner des Kreises endlich Rat geschaffen. Wie groß die Not unter diesen war, geht am besten aus dem Magistratsbericht für den Januar und Februar dieses Jahres hervor, welcher besagt: „Arme, brotlose Leute der Gegend gebrauchen ekelhafte Gegenstände zur Nahrung, sogar gefallenes und schon verscharrtes Vieh wird mitunter ausgegraben und verzehrt.“

|

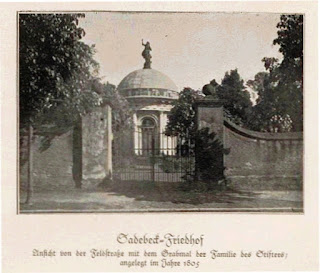

Sadebeck-Friedhof, Ansicht von der Feldstraße mit dem Grabmal des Stifters; angelegt im Jahre 1805 |

|

Kriegerdenkmal aus den Befreiungskriegen 1813/1814, Ansicht von der Promenade an der Totenschanze |

Das städtische Leihamt erfreute sich eines so starken Zuspruchs, dass es im Jahre 1853 in das umgebaute Schmetterhaus am Ringe verlegt werden musste. Auch das städtische Gefängnis, dem bereits im Jahre 1850 ein Stockwerk aufgesetzt worden war, wurde nun erweitert, weil es für die örtlichen Bedürfnisse nicht ausreichte.

Am 30. Juni verstarb der Kaufmann Johann Gottlieb Göhlig (Göhlich), der sich durch die der Stadt zugewandten Stiftungen ein dauerndes Denkmal gesetzt hat. Am 16. Februar 1767 in Reichenbach geboren und hier durch Fleiß zu Wohlstand gelangt, errichtete Göhlig (Göhlich) eine erste Stiftung für die Schulen und die Armenpflege bereits am 18. Mai 1816. Hieran schloss sich im Jahre 1825 die Stiftung seiner Ehefrau zur Ausstattung tugendhafter Bürgermädchen. Diese Stiftungen wurden durch einen besonderen Vorstand verwaltet, unterstanden der Aufsicht der Stadt und verfügten über ein ansehnliches Vermögen, das erst die Geldentwertung nach dem Weltkriege aufzehrte. An die Wohltäter der Stadt erinnert die nach ihnen benannte Göhlig-Straße (Göhlich-Straße).

Am 1. Januar 1855 erschien im Verlage von Adolf Hoppe eine neue Ortszeitung unter dem Titel „Der Wanderer aus dem Eulengebirge“. Dagegen stellte der von dem mehrfach genannten Redakteur D’Oench verlegte alte „Wanderer“ noch im gleichen Jahre sein Erscheinen ein.

Mannigfach waren die Nöte der städtischen Bevölkerung. Durch alljährliche milde Sammlungen machte es der Reichenbacher Unterstützungsverein möglich, täglich bis zu 200 Bedürftige mit Mahlzeiten zu versorgen. Daneben war immer stärker das Bedürfnis zutage getreten, eine auskömmliche Pflegeanstalt für die zahlreichen Kranken und Siechen zu schaffen. Diesem Zwecke war das am 18. Mai 1855 eingeweihte Kreiskrankenhaus gewidmet, das an der Peile auf dem Wege zur Hospitalmühle erbaut worden war. Es erhielt den Namen „Bethanien“, diente der Unterbringung aller Kranken unter Unterschied des Bekenntnisses und stand unter dem Schutze des Johanniter-Ordens. Bei der Eröffnung übernahmen zwei Diakonissinnen die Krankenpflege in der Anstalt.

Auf der Reise von Glatz nach Schweidnitz traf am 27. Juni 1855 der Prinz von Preußen, nachmaliger Kaiser Wilhelm I., in Reichenbach ein und wurde von den Vertretern des Kreises und der Stadt bewillkommnet. Am 5. Juli fand in Reichenbach die Hauptversammlung des schlesischen Gustav-Adolf-Vereins statt. Aus diesem Anlass wiesen die Straßen reichen Festschmuck auf. Als das wichtigste Ereignis dieses Jahres muss aber wohl die Eröffnung der Eisenbahnlinie Schweidnitz-Reichenbach bezeichnet werden. Am 15. November 1855 traf die erste Lokomotive nach abgelegter Probefahrt auf dem Reichenbacher Bahnhof ein. Noch am gleichen Tage erfolgte die Abnahme der Strecke. Das Bahnhofsgebäude wurde am 24. November feierlich eingeweiht. Ein Sonderzug, dessen Dampfmaschine den Namen „Reichenbach“ trug und reich mit Blumen und Grün geschmückt war, brachte das Betriebspersonal als die ersten Fahrgäste der neuen Linie in die Stadt. Am 1. Dezember begann der regelmäßige Zugverkehr. Vorerst gingen wochentags zwei Züge nach Schweidnitz hin und zurück. Am Sonntag war außerdem noch in der Mittagstunde ein dritter Zug eingelegt. Bald machten Handel und Industrie von der neuen Verkehrsverbindung regen Gebrauch. Schon vom 1. Januar 1856 ab trafen regelmäßig Güter- und Kohlenzüge ein. Reichenbach war damit an das Verkehrsnetz des Landes angeschlossen, und der heimischen Fabrikation boten sich nun neue Wege zu schnellerem Absatz ihrer Waren. Das Postamt wurde am 1. April des gleichen Jahres auf den Ring verlegt

Die Herbstübung der 11. Division spielte sich in diesem Jahre im Kreise Reichenbach ab. Prinz Friedrich Wilhelm, der spätere Kaiser Friedrich III., weilte als Kommandeur des 11. Infanterieregiments drei Wochen in der Stadt zu Gaste. Als er am 29. August einzog, waren die Straßen festlich geschmückt. Überall wurde der durch seine Leutseligkeit beliebte Prinz von der Einwohnerschaft mit Jubel begrüßt. Er wohnte im Hause des Landrats Olearius auf der Frankensteiner Straße, und man erzählt sich noch heute manche scherzvolle Episode aus jenen Tagen, in deren Mittelpunkt der königliche Regimentschef stand. Zahlreiche Festessen verkürzten die Zeit seines Aufenthalts. Der Prinz unternahm wiederholt Ausflüge in die schöne Umgebung, er besuchte auch eine im „Goldenen Stern“ gastierende Theatergesellschaft. Die große Truppenparade der Division wurde von dem kommandierenden General von Lindheim am 13. September bei der Hospitalmühle abgenommen. Vier Tage später verließ der Prinz die Stadt, nahm von seinem Regiment in Lauterbach Abschied und reiste am Abend des 19. September von Reichenbach mit der Eisenbahn nach Berlin zurück, wobei ihm am Bahnhof ein begeisterter Abschied bereitet wurde.

Im Jahre 1857 wurde die Fortführung der Bahnlinie nach Frankenstein in Angriff genommen. Sie machte einen Durchstich des Hahnberges nötig, der anfänglich große Schwierigkeiten bereitete. Fast täglich fanden dort gewaltige Felssprengungen statt. Unweit der evangelischen Kirche, zur Linken des Schweidnitzer Tores, war im gleichen Jahre die erste Dampfmühle erbaut worden. Sie konnte sich später nicht weiter entwickeln, weil die Wasserfrage Schwierigkeiten machte. Im Jahre 1886 wurde die Mühle wieder abgerissen.

In der Verwaltung des evangelischen Schulwesens trat im Jahr 1858 eine wichtige Änderung ein. Bereits am 20. November 1857 hatte das evangelische Kirchen- und Schulpatronats-Kollegium auf das Schulpatronat Verzicht geleistet. Die Genehmigung dieses Verzichts durch die Regierung erfolgte am 20. April 1858. Von nun an unterstand die Verwaltung sämtlicher äußeren Angelegenheiten der evangelischen Stadtschule allein dem Magistrat, ein Umstand, der für die finanzielle und bauliche Entwicklung dieser Schule in der Zukunft nur von Vorteil sein konnte. Seit dem gleichen Jahre verfügte auch die evangelische Kirchgemeinde über einen eigenen Leichenwagen, der ihr von der Kaufmannswitwe Kellner geschenkt wurde.

Die gewaltige Feuersbrunst in Frankenstein, der die Nachbarstadt zum größten Teil zum Opfer fiel, brach am Nachmittag des 24. April 1858 aus. Alsbald rüstete man in Reichenbach eine Hilfskolonne aus, die den nahezu 5000 Obdach- und Nahrungslosen am Brandort Lebensmittel und Kleidungsstücke überbrachte. Ferner stellte man durch Sammlung etwa 800 Taler zur Linderung der größten Not zur Verfügung.

Die Arbeiten an der Eisenbahnstrecke Reichenbach—Frankenstein waren inzwischen soweit gediehen, dass am 21. Oktober 1858 die Abnahme erfolgen konnte. Hieran schloss sich am 28. Oktober die feierliche Eröffnung der neuen Linie. Seit dem 1. November dieses Jahres besteht zwischen den beiden Städten regelmäßiger Zugverkehr, der für Handel und Gewerbe bald eine weitere Belebung brachte. Die größten Schwierigkeiten hatte der Durchstich des Hahnberges bereitet. Auf einer Strecke von etwa 300 Metern musste das aus Gneis, Diorit und Serpentin bestehende Felsgestein durch Sprengungen beseitigt werden, streckenweise bis zu einer Tiefe von 13 Metern. Noch heute müssen längere Personen- und Güterzüge unter Volldampf in langsamer Fahrt die beträchtliche Steigung erklimmen, die von Reichenbach über den Hahnberg hinweg zum Bahnhof Gnadenfrei führt. Versuche, eine Linienführung längs der Dörfer von Niederpeilau-Schlössel bis Gnadenfrei in die Tat umzusetzen, scheiterten an der damals noch allgemeinen Abneigung gegen das neuzeitliche Verkehrsmittel, dem selbst die maßgeblichen Behörden des Kreises ohne regeres Interesse gegenüberstanden. Heute wird die damals erreichbar gewesene Linienführung schmerzlich vermisst, hätte sie doch den Absatz landwirtschaftlicher und industrieller Produkte aus den wohlhabenden Dörfern aufwärts der Peile wesentlich erleichtert.

Zu erwähnen ist noch aus dem Jahre 1858, dass zu dieser Zeit die Lehre der Wiedertäufer in der Stadt eine stärkere Ausbreitung erfuhr. Es bildete sich eine eigene Gemeinde, die in einem kleinen Teiche zwischen der Beutlergasse und der Gansau die Taufe ihrer Glaubensanhänger vollzog. Die Volkszählung vom 3. Dezember ergab 5813 Einwohner, wobei die weibliche Einwohnerschaft die männliche um mehr als 400 Köpfe überwog.

Das Jahr 1859 drohte erneut mit Kriegsgefahr. Die aus diesem Grunde von der Staatsregierung ausgeschriebene Kriegsanleihe fand in Reichenbach wie in Langenbielau starke Beteiligung. Allein von 90 Personen wurden 28 600 Taler gezeichnet. Im Herbst dieses Jahres erhielt die Stadt einen bedeutungsvollen Besuch. Am 21. September traf Prinz Friedrich Wilhelm mit seiner Gemahlin, der englischen Prinzessin Viktoria, mit der Eisenbahn in Reichenbach ein. Zu dem prächtigen Empfange, der dem Paare von den Kreis- und Stadtbehörden, der Geistlichkeit und der Freimaurerloge bereitet wurde, hatte sich auch der Fürstbischof Dr. Heinrich Förster aus Breslau eingefunden. Nach Vorstellung seiner Gemahlin nahm der Prinz eine poetische Begrüßung durch die Gräfin Sandreczky-Sandraschütz und ihre Tochter huldvoll entgegen. Die Stadt selbst prangte im Schmucke von Blumen und Girlanden. Während der Rundfahrt des Paares bildeten die Schützengilde, die Veteranenvereine und die Schulen Spalier. Lauter Jubel erfüllte die Straßen, als das stattliche Paar, überallhin freundlich grüßend, durch die Menge fuhr, um am Nachmittag die Stadt wieder zu verlassen. Eine Woche später, am 28. September, erhielt Reichenbach erneut den Besuch des Breslauer Fürstbischofs. Diesmal galt es, das 700-jährige Jubiläum der katholischen Stadtpfarrkirche in würdiger Weise zu feiern. Sein Einzug gab ein Bild des in der Stadt herrschenden guten Einvernehmens der beiden großen, christlichen Bekenntnisse. Unterschiedslos waren die Häuser festlich geschmückt. Nach Empfang durch die kirchlichen und öffentlichen Behörden begab sich der Kirchenfürst in das altherwürdige Gotteshaus und erteilte den dort versammelten Gläubigen seinen Segen. Ein Festessen am Nachmittag vereinigte die Geistlichkeit beider Konfessionen. Den Abend des folgenden Tages beschloss eine prächtige Illumination. Am 30. September und 1. Oktober wurden gegen 3000 Firmlinge gefirmt; dann verließ der Fürstbischof wieder die Stadt, nachdem er zuvor dem Bürgermeister Wagner 100 Taler zur Verteilung an die Ortsarmen übergeben hatte. Zum dritten Male in diesem Jahre erlebte Reichenbach einen Festtag, als am 10. November 1859 der hundertste Geburtstag des großen Dichters Friedrich von Schiller mit einer eindrucksreichen Feier im Saal des Gasthauses „Zur Sonne“ begangen wurde. Allgemein zahlreich war der Besuch dieser Veranstaltung, die aus Deklamationen aus den Werken des Dichters, aus Gesängen und Vorträgen auf Flügel und Harmonium bestand. Als Erinnerungsgabe wurden den städtischen und Ernsdorfer Schulen Schillers Werke geschenkweise überwiesen. Am gleichen Tage war dem in der Stadt wohnenden Schuhmacher Schiller ein Sohn geboren worden. Bei diesem übernahm die einzige noch lebende Tochter des Dichters, Frau von Gleichen, die Patenstelle. Das Kind starb jedoch im zartesten Alter. Dem ständig sich steigernden Verkehr waren die in Form antiker Triumphbogen erhalten gebliebenen Stadttore recht hinderlich geworden. So kam es, dass noch im Jahre 1859 das Breslauer Tor weggerissen werden musste, um eine übersichtliche Einfahrt in die Stadt zu schaffen.

Am 2. Januar 1860 verstarb in einem Alter von 82 Jahren der Stadtrat Polenz. Ihm gebührt das Verdienst, die bereits in Vergessenheit geratene Sadebecksche Chronik ergänzt und bis zum Jahre 1854 fortgeführt zu haben. Insbesondere verdankt ihm die Stadt eine eingehende und unparteiische Darstellung der Revolutionszeit von 1848. Am 1. Februar entstand ein „Comitee zur Gründung einer Realschule erster Klasse in Reichenbach“. Ihm gehörten Bürgermeister Wagner, Graf Pilati, die Kaufleute Junge, Storch und Weiß aus Reichenbach sowie Justizrat Rosemann aus Langenbielau an. Diese gründeten einen Verein, der die Förderung des höheren Schulwesens der Stadt zum Ziele nahm. Es bedurfte jahrelanger Bemühungen, bis 1868 endlich der gewünschte Erfolg erreicht war. Besonderes Verdienst an der Errichtung dieser Realschule erwarb sich der Reichenbacher Kaufmann Wilhelm Winter. Im Nachstehenden sei ein kurzer Einblick auf die Entstehung der Lehranstalt gehalten. Die Stadt verfügte damals nicht über die nötigen Mittel, um selbst eine solche Schule zu bauen. Sie mussten also im Wege privater Sammlungen aufgebracht werden; zu diesem Zwecke wurden Anteilscheine zu 20 Talern ausgegeben. Bereits im Jahre 1863 war die namhafte Summe von 43 600 Talern auf solche Weise bereitgestellt. Davon entfielen allein 22 880 Taler auf städtische Einwohner. Jetzt beschlossen auch die Stadtverordneten, das Unternehmen durch einen jährlichen Zuschuss von 1000 Talern zu fördern. Als der Verein im Jahre 1866 ein Bauvermögen von 36 600 Talern nachweisen konnte, wurde mit dem Bau der Realschule außerhalb der Schanze zwischen dem Breslauer und Frankensteiner Tor begonnen. Ihr Schöpfer war der Baumeister Fellbaum. Das Schulgebäude ohne Turnhalle kostete 25 600 Taler. Am 15. Oktober 1868 konnte schließlich die „König-Wilhelm-Schule“ als höhere Lehranstalt eröffnet werden. Sie wurde später auf Antrag der Stadt vom preußischen Staate übernommen. Am 23. Oktober wurde sie feierlich eingeweiht. Die Umwandlung in ein staatliches Realgymnasium erfolgte am 1. Oktober 1882.

Das zu Anfang des Jahres 1860 aufgetauchte Gerücht, wonach die Stadt in Kürze Garnison erhalten sollte, rief in der Bürgerschaft und Stadtverwaltung geteilte Meinungen hervor. Auf der einen Seite wurde von der Belegung mit Truppen eine Erhöhung des Warenabsatzes erwartet, auf der anderen Seite widerstrebte man den drückenden Einquartierungslasten. Zudem waren auch die Ereignisse von 1844 und 1848 nicht dazu angetan gewesen, Sympathien für den bunten Soldatenrock in der Arbeiterbevölkerung und bei den überzeugten Anhängern eines freien Volksstaates zu werben. So kam es, dass bei dem damaligen Prinzregenten, späteren König Wilhelm I., um Verschonung der Stadt von der Belegung mit Truppen nachgesucht wurde. Trotzdem fiel die Entscheidung gegen diesen Wunsch aus, und am 30. Mai 1860 hielt das Füsilierbataillon des 10. Infanterie-Regiments, das vorher in Rawitsch gelegen hatte, in Reichenbach seinen Einzug. Die Truppen wurden von dem Landrat, den Vertretern der Stadt und den Bürgerschützen begrüßt und mit klingendem Spiel auf den Ring geleitet. Kommandeur des Bataillons war der Major von François, der später als General durch seinen Heldentod bei der Erstürmung der Spicherer Höhen im Feldzuge 1870/71 bekannt geworden ist. Er weilt bis zum Jahre 1866 in Reichenbachs Mauern.

Im Juni 1860 richtete Hochwasser in der Niederstadt vor dem Tränktore (Trenktore) erheblichen Schaden an. Häufige Wolkenbrüche machten auch die Wege und Stege außerhalb der Stadt unpassierbar. Auf die Nachricht vom Ableben des geistig umnachteten Königs Friedrich Wilhelm IV. fand am 2. Januar 1861 die Vereidigung der Garnison auf den neuen König, nachmaligen Kaiser Wilhelm I., statt.

Der 3. März 1861 ist der Gründungstag des Reichenbacher Männer-Turnvereins, der bald eine beträchtliche Mitgliederzahl aufwies, die auf dem Turnplatz unter den Linden am Schießhaus eifrig im Geiste des Turnvaters Jahn sich den Leibesübungen widmete. Einen seltenen Besuch erlebte die Einwohnerschaft am 15. August. Mehr als hundert Störche hatten die Stadt als Nacht- und Rastquartier gewählt. In dichten Reihen saßen die langbeinigen Gäste auf dem Turm der katholischen Kirche und auf den Dächern anderer hoher Gebäude.

Am 22. Mai 1862 traf die Breslauer Burschenschaft „Wratislavia“ in Reichenbach ein, die tags darauf ihren Antrittskommers in Ulbrichshöhe feiern wollte. Studentische Ausgelassenheit belebte an diesem Tage den Marktplatz. Unter den Musensöhnen befand sich auch der bekannte schlesische Dialektdichter Robert Rößler, der im „Reichenbacher Wochenblatt“ das mundartliche Gedicht „Abschied von Reichenbach“, wohl eines seiner ersten, veröffentlichte. Am 15. und 16. Juli fand in der Stadt das erste Gaufest des Mittelschlesischen Turngaues statt, das von mehr als 700 Turnern besucht war. Bei dieser Gelegenheit begingen die Turnvereine aus Reichenbach, Wüstewaltersdorf und Wüstegiersdorf ihre Fahnenweihe.

Bei prächtigem Wetter fand am 17. August 1862 die hundertjährige Gedenkfeier der Schlacht am Fischerberge statt. Nahezu 8000 Köpfe zählte die Festversammlung, die sich an der historischen Stätte zusammenfand, unter ihr auch Kriegsveteranen, die Uniformen der friderizianischen Zeit trugen. Während der Rittergutsbesitzer Marx die Festrede hielt, überbrachte ein reitender Postillion den telegrafischen Gruß des Königs Wilhelm I. Dem Postamt war am 1. September ein Telegrafenamt angegliedert worden, wie es einem seit längerem vorhandenen Bedürfnis der heimischen Industrie entsprach. Seit geraumer Zeit schwebten Verhandlungen, die Beleuchtung der Plätze und Straßen anstelle der Öllampen mit Gas zu bewerkstelligen. Wohl stimmten die Stadtverordneten am 10. September 1862 dieser neuen Beleuchtung zu, aber die Stadt konnte sich noch nicht entschließen, eine eigene Gasanstalt zu errichten. Dies tat jedoch ein unternehmender Privatmann, der Ingenieur Menzel. Er erbaute im gleichen Jahre auf dem Gelände der Nachbargemeinde Ernsdorf ein Gaswerk, und die Stadt verpflichtete sich vertraglich, das Gas aus seiner Anstalt für die Dauer von 25 Jahren zu beziehen. Im folgenden Jahre erfolgte die Anlage der Rohrleitungen und am 8. Oktober 1863 erstrahlten die Straßen zum ersten Male im hellen Schein der Gasflammen. Im politischen Leben war inzwischen ein Umschwung eingetreten. Die Wahlen zum Preußischen Landtag ergaben im Wahlkreise Waldenburg-Reichenbach den Sieg der liberalen Partei, deren Kandidaten Rittergutsbesitzer Nitschke aus Girlachsdorf, Fabrikbesitzer Reichenheim und Stadtgerichtsrat Twesten, beide aus Berlin, in das neue Staatsparlament ihren Einzug hielten. Von diesen erlangte Twesten später größere Bedeutung.

Zu Beginn des April 1864 trat derart starker Schneefall ein, dass die Eisenbahnzüge auf freier Strecke liegenblieben. Vom 7. bis zum 9. April war Reichenbach ohne Zugverbindung, der Hahndurchstich konnte sogar erst am 10. April freigelegt werden. Als letztes der alten Stadttore wurde in diesem Jahre das Schweidnitzer Tor abgetragen. Die drei anderen Tore waren bereits in den Vorjahren niedergelegt worden. Rechts des Frankensteiner Tores wurden durch Zuschüttung des Schanzgrabens schöne Promenadenanlagen bis hinauf zur Hohen Schanze geschaffen. Beim Abbruch dieses letzten, alten Tores verschwand auch das daneben befindliche Kirchenwächterhaus der evangelischen Gemeinde, die als Ersatz das bisherige Torwächterhaus gegenüber der Kirche erhielt. Die neue Zeit mit ihrem gesteigerten Verkehr hatte es schon seit längerem als Übelstand empfinden lassen, dass die innere Stadt nur auf den vier Hauptstraßen erreichbar war. Besonders dem Bestreben des Kaufmanns Moritz Junge war es zu danken, dass nun auch die Klosterstraße einen Durchbruch durch die Stadtmauer erhielt, der aber bis zum Jahre 1883 nur für Fußgänger geöffnet war. Bei dieser Gelegenheit wurde auch der dort in der Stadtmauer befindliche Pulverturm niedergelegt. Zur Aufbewahrung des Pulvers diente seither ein besonderes Gebäude im Schießhausgarten. Von dem dänischen Feldzug hat Reichenbach wenig zu spüren bekommen. Die Garnison war nach einjähriger Abwesenheit an der polnischen Grenze eben erst am 1. Februar 1864 in die Stadt zurückgekehrt, als sie schon am 5. März wieder ins Feld rücken musste. Sie nahm an den Schlachten des Krieges nicht teil. Lediglich im Nachtgefecht bei Sönder-Bally in Jütland und im Vorpostendienst in Nordjütland kam sie ins Feuer. Als das Bataillon, es war das dritte des 10. Regiments, am 24. Dezember in Reichenbach aus siegreichem Feldzuge in die alten Quartiere rückte, wurde ihm von Seiten der Bürgerschaft ein festlicher Empfang zuteil. Trotz des Krieges war die Bevölkerungszahl wiederum erheblich gestiegen, eine Folge der sich kräftig weiter entwickelnden Webwarenindustrie. Die Zählung vom 3. Dezember 1864 ergab 6238 Einwohner, somit in den letzten drei Jahren einen Zuwachs von 454 Köpfen. Trotz alledem hatte sich die wirtschaftliche Lage der Weberbevölkerung keineswegs gebessert. Seit dem Kriegsjahr 1864 begann die Sozialdemokratie in der Stadt wie im Kreise festen Boden zu gewinnen, denn der Marxist Lassalle und dessen nächste politischen Freunde entfalteten hier ihre politische Tätigkeit, und in zahlreichen Volksversammlungen waren die sozialen Missstände der besondere Gegenstand öffentlicher Erörterungen. Nun setzte auch die Staatsregierung eine besondere Kommission ein, die in eine nähere Prüfung der Ursachen für den Notstand der Weber eintreten sollte. Es kam aber nicht viel dabei heraus. Versuche, die Söhne aus den Weberfamilien in ein anderes Handwerk zu überführen, scheiterten an der Abneigung, den vertrauten Beruf zu wechseln, in dem die Kinder der Weber schon von frühester Jugend her tätig sein mussten; denn der Verdienst des Einzelnen war gering.

Schon seit einigen Jahren trugen sich die städtischen Behörden mit dem Gedanken, das alte, unzulänglich gewordene Rathausgebäude durch einen großen Neubau zu ersetzen. Hierzu hatte man aus Mitteln der Stadtspar- und Darlehnskasse einen ansehnlichen Grundstock gebildet, aber ein unerwarteter Zwischenfall verzögerte den Bau um weitere zehn Jahre. Am 12. Oktober 1865 wurde der Kassenrendant von Kornatzky nach Unterschlagung von nahezu 140 000 Mark flüchtig. Es stellte sich heraus, dass der ungetreue Beamte einigen seiner Bekannten jahrelang übermäßigen Kredit eingeräumt hatte, ohne dass die Kuratoren der Kasse dies entdeckt hatten. Sie mussten deshalb einen Teil der Fehlsumme aus eigenen Mitteln ersetzen. Der Defraudant entkam nach Amerika, wo er in Armut gestorben ist. Den Schaden hatte aber im Wesentlichen die Stadt selbst zu tragen.

Eben erst schien dieser Unglücksschlag überwunden, als sich im Frühjahr 1866 bereits neue Kriegsgefahr am politischen Horizont zusammenzog. Diesmal stand der Feind unweit der Stadt, jenseits der Gebirgskämme. Am 6. Mai traf der Mobilmachungsbefehl ein. So kam es, dass die für den 11. und 12. Mai in Reichenbach angesetzte große Tierschau nur mäßig beschickt und besucht war. Am 22. Mai rückte die Garnison an die Grenze. Diesmal geleitete sie kein lauter Jubel zur Stadt hinaus, gedachte doch jeder der drohenden Nähe der kommenden Kriegsereignisse. In der Stadt wurde alsbald eine Schutzwehr gebildet, die zumeist mit Lanzen bewaffnet war und unter dem Befehl des Bürgermajors Kaiser und des Baumeisters Fellbaum stand. Ihr lag der Schutz des Besitztums der Bürger ob, für den Fall, dass bei einem unglücklichen Kriegsverlauf neben feindlichen Truppen auch Marodeure die Gegend unsicher machen sollten.

Der Verlauf des Krieges machte freilich alle diese Befürchtungen überflüssig. Seit den letzten Tagen des Monats Mai stand eine gewaltige Armee längs des Eulengebirges bereit, um den Angriff der preußischen Waffen in das österreichische Land zu tragen. Truppenteile der Garde, des ersten, fünften und sechsten Korps, die zur Armee des Kronprinzen Friedrich Wilhelm gehörten, nahmen abwechselnd in der Stadt Quartier. Von früh bis spät ertönten Trommelwirbel und Hörnerklang durch die vordem so friedlichen Straßen. Unabsehbare Marschkolonnen brachten jeden anderen Verkehr zum Stocken. Schier endlose Wagenzüge der Kriegsbagage füllten den Ring bis auf den letzten Platz aus. Hilfsbereit bot die Einwohnerschaft den Soldaten Erfrischungen aller Art. Das Johnniterkrankenhaus Bethanien war in ein Kriegslazarett umgewandelt worden, in dessen Garten die großen Pfingstzelte der Bürgerkompagnien aufgeschlagen waren, um im Notfalle als Verbandsplatz zu dienen. Bis über die Mitte des Juni hielt das kriegerische Treiben in den Mauern der Stadt an. Dann rückten die letzten Truppen nach und nach über die Berge an die feindliche Grenze. In banger Erwartung verstrichen die nächsten Tage. Jede Nachricht vom Kriegsschauplatz wurde mit Begierde aufgenommen. Trotz aller Siegeszuversicht lastete doch der Bann der Ungewissheit auf den Daheimgebliebenen. Bald sollte nun aber die Entscheidung fallen.

Am 27. Juni trug der Wind das dumpfe Rollen des Kanonendonners aus der Gegend von Nachod und Trautenau über die Berge, das erst gegen Abend allmählich verstummte. In banger Erwartung verstrich die Nacht. Groß aber war der Jubel, als Meldereiter am nächsten Morgen die Kunde von dem erfolgreichen Vorgefecht bei Nachod brachten. Noch am gleichen Tage trafen die ersten Verwundeten ein, und nun erfuhr die wissbegierige Einwohnerschaft nähere Einzelheiten über die siegreichen Kämpfe der vordringenden preußischen Heeressäulen. Alles eilte am 30. Juni zum Bahnhof, als die Nachricht sich verbreitete, dass ein Transport Gefangener mit der Eisenbahn durchfahren würde. Wirklich passierten auch an diesem Tage 1300 Österreicher die Stadt. Durch dargereichte Erfrischungen bewiesen die Bürger ihren menschenfreundlichen Sinn gegenüber dem geschlagenen Feinde.

Dennoch sollte für die Stadt noch eine Nacht großer Beunruhigung hereinbrechen. Am 3. Juli, kurz vor Mitternacht, ertönten plötzlich die Sturmglocken, und schmetternde Signale riefen die Schutzwehren auf ihre Sammelplätze. Alsbald füllten sich die Straßen mit aufgeregten Menschen. Der Ruf: „Die Österreicher kommen!“ pflanzte sich mit Windeseile fort. Überall begann man, in Hast die Wertsachen in Sicherheit zu bringen. Trotz des allgemeinen Getümmels sammelten sich die Schutzwehren rasch und rückten in guter Ordnung vor die Stadt, um Ausschau zu halten, aus welcher Richtung Marodeure kommen könnten. Aber nirgends war von ihnen eine Spur zu entdecken. Ebenso blieben flüchtende und versprengte Truppenteile, die sicheren Anzeichen des befürchteten Rückzuges, aus. Nur ganz aus der Ferne trug der linde Sommerwind hin und wieder den Schall dumpfen Geschützdonners herüber, und als der Morgen graute, musste man sich gestehen, dass jede Aufregung unnütz gewesen war. Weit und breit war kein Feind zu sehen. Friedlich lag das schlesische Heimatland zu Füßen der grünen Berge. Es ist nicht aufgeklärt worden, wodurch die Alarmnachricht hervorgerufen worden ist. Reichenbach konnte sich aber mit den Nachbarstädten Schweidnitz, Freiburg und anderen trösten, die aus demselben Anlass eine ähnliche Schreckensnacht durchlebt hatten.

Umso größer war der Jubel, als am 4. Juli der entscheidende Sieg der vereinigten preußischen Armeen bei Königgrätz bekannt wurde. Im Nu prangten die Häuser überall in reichem Flaggenschmuck. Unter Absingung vaterländischer Lieder zog man durch die Straßen, und eine Illumination beschloss den ereignisreichen Tag. Eine Abordnung von Bürgern begab sich mit sechs Fuhren voll Liebesgaben auf den Kriegsschauplatz. Sie waren für das in Reichenbach beheimatete Füsilierbataillon des schlesischen Grenadierregiments Nr. 10 bestimmt. Dieser Truppenteil hatte am 22. Juni als erste preußische Kolonne die österreichische Grenze bei Ziegenhals überschritten, nach anstrengenden Märschen und schweren Vorpostengefechten an der Schlacht bei Königgrätz ruhmreichen Anteil genommen und starke Verluste erlitten. Unter den Verwundeten befand sich neben dem Bataillonskommandeur, Oberstleutnant Neumann, auch der Führer der 9. Kompagnie, Hauptmann Schall, der später als pensionierter Major in Reichenbach wohnte und hier mit anderen im Jahre 1868 den wissenschaftlichen Verein „Philomathie“ begründete. Andere Söhne der Stadt hatten im 11. Infanterieregiment mitgekämpft, das in der siegreichen Schlacht von Langensalza größere Verluste erlitt. Insgesamt sind die Namen von sechs Reichenbachern und Ernsdorfern verzeichnet die im Feldzuge von 1866 ihr Leben für die Heimat hingaben.

Bald lernte die Einwohnerschaft auch den Jammer des Krieges kennen. Immer mehr füllte sich das Kriegslazarett. Bis zur Mitte des Septembers waren im Krankenhaus Bethanien 277 verwundete und kranke Krieger beider Mächte untergebracht, von denen 8 starben. Ob Freund oder Feind, gab den Toten die Bürgergarde das Ehrengeleit und die Salve über das Grab. Von gegnerischer Seite haben zwei Österreicher auf dem katholischen Friedhofe an der Begräbniskapelle und ein Sachse auf dem evangelischen Bergmannschen Friedhof ihre letzte Ruhestätte gefunden. Leichtverwundete erhielten in den Bürgerfamilien Unterkunft und liebevolle Pflege. Leider schleppten im September erkrankte Soldaten die Cholera in Reichenbach ein. Die tückische Seuche verbreitete sich in wenigen Wochen trotz aller Vorsichtsmaßregeln über die ganze Stadt. Insgesamt erkrankten daran 241 Personen, wovon 106 der damals noch schwer heilbaren Krankheit erlagen. So brachte der Krieg wiederum eine harte Prüfung über Reichenbach, indessen man sich bereits rüstete, die nach rasch beendetem Feldzuge siegreich heimkehrenden Krieger festlich zu empfangen. Die alte Garnison kehrte in ihre Mauern nicht mehr zurück. Sie war nach Oels versetzt worden. An ihrer Stelle bezog das 3. Bataillon des Infanterieregiments Nr. 18 in der Stadt sein Standquartier. Kommandeur des Bataillons war der Major Graf Finck von Finckenstein, der im Feldzuge von 1870/71 als Regimentschef in der Schlacht bei Beaumont fiel. Feierlich und mit festlichem Jubel wurde in Kirche und Öffentlichkeit am 12. November 1866 das Friedensfest begangen, umso freudiger, als zu dieser Zeit das Wüten der Cholera bereits im Erlöschen war. Jetzt durfte auch wieder das Ausläuten Verstorbener vorgenommen werden, das während der Epidemie polizeilich verboten worden war, um die Bevölkerung nicht ständig an den lauernden Tod zu erinnern. Segensreich hatten in diesen Tagen neben den in der Stadt tätigen evangelischen Schwestern auch die katholischen Grauen Schwestern gewirkt, die unter Nichtbeachtung der Ansteckungsgefahr die Cholerakranken aufopfernd pflegten.

Die Wahlen zum norddeutschen Parlament am 12. Februar 1867 ergaben im Wahlkreise Reichenbach-Neurode nach erfolgter Stichwahl den Sieg der liberalen Partei, deren Kandidat Twesten mit einer bedeutenden Stimmenmehrheit gegenüber dem konservativen Landrat Olearius gewählt wurde. Gleichzeitig lehrten sie aber auch das starke Anwachsen der Sozialdemokratie, die nahezu ein Viertel der abgegebenen Stimmen auf ihren Kandidaten vereinigen konnte. Die Stadt Reichenbach wählte, wie schon früher, überwiegend liberal. Weite Kreise der Bevölkerung nahmen an der feierlichen Grundsteinlegung der Realschule am 6. Juni 1867 teil. Festlich beging man am 3. Juli den Gedenktag der Schlacht bei Königgrätz. Vor dem Schießhause wurde eine Friedenseiche gepflanzt. Ein Gleiches tat man im benachbarten Ernsdorf auf dem Anger zwischen der Peile und dem Straßenmühlgraben. Unter der Ernsdorfer Eiche wurde ein Jahr später ein steinernes Denkmal errichtet, das auf einer Metalltafel die Namen der einheimischen Gefallenen angibt. Bei beiden Festlichkeiten hielt der Färbereibesitzer Urbatis die Festrede. Die einheimische Industrie trat im Jahre 1867 erstmalig auf der Pariser Weltausstellung in den Weltwettbewerb und fand dort durch Verleihung der bronzenen Medaille an die Fabrikanten Dierig und Postpischil in Langenbielau gebührende Anerkennung.

Am 19. Juli 1867 erhielt die Stadt seltenen Besuch. General von Moltke, der Chef des Generalstabes der preußischen Armee, traf auf einer Besichtigungsreise hier ein und nahm auf zwei Tage im Hotel ,,Zur goldenen Krone“ Aufenthalt. Ihm zu Ehren zeigten die Häuser reichen Flaggenschmuck. Als der nachmalige Feldmarschall auf dem Rittergut Kreisau seinen Wohnsitz nahm, besuchte er mehrfach Reichenbach. Oft genug blieb er wegen seines schlichten Auftretens unerkannt. Bei der Volkszählung am 3. Dezember 1867 ergab sich eine Einwohnerzahl von 6621 Seelen, mithin eine Zunahme von 338 Personen in den letzten drei Jahren.

Um die Garnison in Reichenbach zu erhalten, wurde zu Beginn des Jahres 1868 hinter dem Schießhausplatz ein Exerzierschuppen aufgestellt, der aus der Festung Silberberg bezogen worden war. Die Kosten übernahm die Stadt. Am 27. Februar bot sich den Einwohnern ein bis dahin noch nie gesehenes Schauspiel. Auf Veranlassung des wissenschaftlichen Vereins „Museum“ erstrahlte der Rathausturm des Abends, im hellen Glanze elektrischen Lichts. Es handelt sich jedoch nur um ein Experiment, das eine Stunde dauerte. Mit dem 1. April 1868 wurden in der Stadt allgemeine Schulsteuern nach Maßgabe der Steuereinschätzung erhoben, während vorher nur die Eltern schulpflichtiger Kinder Schulabgaben zahlen mussten. Die am 30. April über den Niederkreis hereingebrochene Windhose, die große Zerstörungen anrichtete, ging zum Glück an der Stadt vorbei.

Die evangelische Kirchgemeinde rückte in diesem Jahre aus eigenartigem Anlass in den Mittelpunkt der öffentlichen Geschehnisse. Kurz nach der Einweihung des evangelischen Kinderhorts in einem eigenen Grundstück in der Breslauer Vorstadt, die am 26. Juni 1868 erfolgte, war ein alter Streit mit der obersten Kirchenbehörde entbrannt, der Reichenbach bald in allen Teilen Deutschlands bekannt machte. Bereits in den Jahren 1854 und 1858 hatte sich die Kirchgemeinde der Einführung des neuen Hahnschen Gesangbuches nachhaltig widersetzt und damals erreicht, dass sie das Gerhardsche Kirchenliederbuch weiter behalten konnte. Als nun im Jahre 1868 vom Konsistorium erneut die Weisung erging, das neue Gesangbuch einzuführen, brach der Streit wieder los, diesmal mit einer Lustigkeit, die in den kirchlichen Frieden der Gemeinde tief einschnitt. Von 1552 stimmberechtigten Gemeindemitgliedern widersprachen nicht weniger als 1300 dem Verlangen der obersten Kirchenbehörde. Der Kampf zwischen beiden Stellen zog immer weitere Kreise. Aus allen Teilen Deutschlands gingen der ihr Recht verfechtenden Gemeinde Zustimmungserklärungen zu. Es brach eine Art von Gesangbuchrevolution aus. Drei Mitglieder des Gemeindekirchenrates, die bei Anwesenheit des Konsistorialrates die Änderung der Liedertafeln mit Gewalt verhindert hatten, wurden ihrer Ämter entsetzt und in eine strafrechtliche Untersuchung gezogen, die man aber später einstellte. Der Streit erreichte seinen Höhepunkt nach dem Tode des Pastors prim. Weinhold, dem anlässlich seines am 9. Juni 1870 begangenen Amtsjubiläums das Ehrenbürgerrecht der Stadt verliehen worden war. Die amtierenden Pastoren König und Lauterbach verweigerten die Absingung von Liedern aus dem Hahnschen Gesangbuch, worauf ihnen am 24. November 1871 die Amtsausübung untersagt wurde. Da die Geistlichen ihre Gesinnung nicht änderten, wurden sie am 10. Januar 1872 endgültig ihres Amtes enthoben. Der größte Teil der Gemeinde stand aber auch jetzt noch treu zu ihnen, und der Kirchenbesuch war in den nächsten Monaten verschwindend gering. Schließlich verstand sich das Konsistorium dazu, die Geistlichen am 16. Juli 1872 wieder in Amt zu berufen, wofür den Pastoren durch einen Fackelzug die Freude der Gemeinde bezeigt wurde. Schließlich setzte die Kirchenbehörde ihren Willen doch durch. Es kam eine Vereinbarung zustande, wonach beide Gesangbücher gleichzeitig benutzt und nur solche Lieder gesungen werden sollten, die in beiden Büchern standen. Pastor König, ein hervorragender Kanzelredner, starb schon in jungen Jahren am 2. März 1872. Sein Amts- und Streitgenosse ging im Jahre 1880 an die Friedenskirche in Hirschberg.

Außer dem Experiment mit der elektrischen Beleuchtung des Rathausturmes ist auf dem Gebiete der technischen Neuerungen noch die Absendung des ersten Telegramms von Reichenbach nach Amerika erwähnenswert. Ein einheimischer Fabrikant richtete es im September 1868 an einen Geschäftsfreund jenseits des großen Wassers. Es zählte 50 Worte, kostete nahezu 80 Mark und langte auf dem Wege durch das Überseekabel nach sechs Stunden in New York an. Beim Tode des Kaufmanns Reinhold Otto Clauß im Januar 1869 fielen der Stadt weitere namhafte Stiftungen zu. Sie erhielt ein Kapital von 12 000 Talern, deren Zinsen für bedürftige Arme bestimmt waren. Eine zweite Fundation von 2000 Talern sollte der Unterstützung der Lehrerschaft an der evangelischen Stadtschule dienen. Mit der Zunahme der Bevölkerung in den letzten hier geschilderten Jahrzehnten hatten sich auch die Geschäfte der Stadtverwaltung ständig vermehrt. Es erschien deshalb den städtischen Körperschaften billig, das Gehalt des Bürgermeisters zu Beginn des Jahres 1870 von 700 auf 1000 Taler zu erhöhen.

Indessen sich im schlesischen Heimatland nach dem Feldzug von 1866 die freundnachbarlichen Beziehungen zu den Stammesbrüdern jenseits der Sudeten aufs Neue anbahnten und sich die alten Handelsbeziehungen wieder fester knüpften, ballten sich bereits im Frühjahr 1870 im Westen des deutschen Landes gefahrdrohende Kriegswolken am politischen Himmel zusammen, und mit Sorge verfolgte jedermann den Gang der sich dort entwickelnden Ereignisse; war doch von dem Ausbruch und Verlauf eines neuen großen Krieges die einheimische Textilindustrie in weitem Maße abhängig. Der Sommer zog ins Land, schon rüstete man sich zur Einbringung der Ernte. Allenthalben hoffte man, dass der Frieden noch einmal erhalten bliebe, als die Zeitungsnachrichten von dem Zwischenfall in Bad Ems mit einem Schlage den Ernst der Lage erhellten. Am 16. Juli 1870 machte gerade das Garnisonbataillon auf dem großen Exerzierplatz an der Peterswaldauer Straße seine gewohnten Felddienstübungen, als ein reitender Bote dem Kommandeur den Mobilmachungsbefehl überbrachte. Das bedeutete soviel wie Krieg gegen Frankreich. Mit klingendem Spiel und dem Gesang des Liedes „Ich bin ein Preuße“ kehrte das Bataillon sofort in die Stadt zurück, um sich Kriegs-und marschfertig zu machen. Alle Geschäfte gerieten ins Stocken. Reservisten und Landwehrleute mussten dem Ruf zu den Fahnen folgen. Täglich wiederholte sich am Stadtbahnhof das Bild der von ihren Angehörigen Abschied nehmenden Krieger, die sich zu ihren Truppenteilen begaben. Bange Sorge zog in so manches Heim ein, Stille herrschte bald in mancher Werkstatt. Nur die Kinder begleiteten mit hellem Jubel am 26. Juli das abrückende Bataillon vor die Tore der Stadt, nachdem die Truppen zuvor auf dem Marktplatz feierlich verabschiedet worden waren. Die Reichenbacher Garnison hat an den größeren Schlachten des Krieges nicht teilgenommen; sie kam aber bei der Einschließung von Paris ins Gefecht und stand dort wacker ihren Mann. Die Zeichnungen zur Bundeskriegsanleihe erbrachten in der Stadt die Summe von 33 900 Talern. Daneben betätigten die Daheimgebliebenen ihren Wohltätigkeitssinn durch Sammlungen für die Krieger und bei der Unterstützung der Familien den eingezogenen Landwehrleute und Reservisten. Die beiden Zeitungen der Stadt veröffentlichten die eintreffenden Depeschen vom Kriegsschauplatz durch Extrablätter, deren Ertrag den Wohltätigkeitsfonds zufloss. An den Läden des Kaufmanns Werk und des Zigarrenfabrikanten Schindler flatterten beim Eintreffen neuer Nachrichten Signalfahnen hoch, und dort fanden die Blätter stets reißenden Absatz.

Sieg auf Sieg kündeten jetzt die Zeitungen. In den Schulstuben suchten Buben und Mädchen mit heißen Köpfen auf der Landkarte die Namen Weißenburg, Wörth, Spichern. Auf dem Marktplatz formierte sich die siegesfreudige Menge bei jeder Nachricht von einer gewonnenen Schlacht ohne weiteres zu Umzügen mit Fahnen und Fackeln durch die prächtig geflaggte und des Abends illuminierte Stadt. Bald sang der kleinste Knirps das immer wieder gehörte Lied von der „Wacht am Rhein“. Und Schlag auf Schlag folgte: die Einschließung der Festung Metz, die heißen Schlachten bei Gravelotte und Saint-Privat, der Reiterkampf von Mars-la-Tour.

|

Das alte Rathaus vor dem Abbruch im Jahre 1872, Ansicht von der Südecke des Ringes, vorn die Garnisonwache |

Bereits am 10. März 1871 konnte im Hofe der König-Wilhelm-Schule die erste Friedenseiche gepflanzt werden. Unter allgemeiner Beteiligung seitens der Stadtbevölkerung fand danach am 1. Juni 1871 auf dem südöstlichen Teile der Stadtpromenade die Pflanzung der städtischen Sieges- und Friedenseiche in feierlicher Weise statt. Bei Anwesenheit der Vertreter sämtlicher staatlichen und städtischen Behörden, der Geistlichkeit der drei Bekenntnisse — zu den Gefallenen zählte auch der Sohn des Predigers der jüdischen Gemeinde —, der Vereine und Schulen hielt der Bürgermeister Schmalz die Weiherede. Das benachbarte Ernsdorf pflanzte eine Friedenseiche am 18. Juni 1871, ihr zu Füßen wurde am 2. September 1872 ein Marmordenkmal zu Ehren der fünf Ernsdorfer Gefallenen gesetzt.

Das 3. Bataillon des Infanterie-Regiments Nr. 18 kehrte nicht mehr in seine bisherige Garnison Reichenbach zurück. An seiner Stelle traf am 5. November 1871 früh um 4 Uhr das 3. Bataillon des schlesischen Füsilier-Regiments Nr. 38 in der Stadt ein. Ihm zu Ehren war Reichenbach festlich erleuchtet und reichlich beflaggt. Unter dem Geläut aller Glocken zogen die siegreichen Krieger in ihre neue Garnison. Seit dem 20. April 1872 führte dieser Truppenteil als Anerkennung seiner rühmlichen Waffentaten das Eiserne Kreuz an seiner Bataillonsfahne.

Aus der Kriegszeit sind noch einige bemerkenswerte Ereignisse im städtischen Leben nachzutragen. Bereits am 1. April 1870 war von der Kindergärtnerin Anna Umlauf eine Spielschule nach Fröbelschem Muster in der Stadt errichtet worden, die rege besucht war. Noch während des Krieges war Göttin Fortuna der Stadt hold gewesen. Am 22. Oktober 1870 fiel in die Reichenbacher Lotterieeinnahme von Scharff auf das Los Nr. 31665 der dritte Hauptgewinn der Preußischen Klassenlotterie in Höhe von 50 000 Talern. Mehrere in Feindesland weilende Krieger gehörten zu den glücklichen Gewinnern. Gegen Ende des Februar 1871 hatte Schmelzhochwasser die Stadt empfindlich heimgesucht.

Rascher als vorauszusehen war, vernarbten die Wunden des großen Krieges. Bei der Volkszählung am 1. Dezember 1871 ergab sich eine Bevölkerungszahl von 6938 Seelen, mithin seit 1867 ein neuer Zuwachs von 317 Personen. Schon damals trug man sich mit dem Gedanken, eine städtische Wasserversorgungsanlage zu schaffen. Im Jahre 1871 wurde hinter dem Schießhause ein Versuchsbrunnen errichtet, der 1100 Taler kostete und sich als sehr wasserreich erwies. Zur Anlage einer Wasserleitung wurde er jedoch später nicht benutzt. Im Frühjahr 1872 fand die Einweihung des neuen evangelischen Gemeindefriedhofes im Osten der Stadt hinter dem jüdischen Begräbnisplatz statt. Die Ernsdorfer Kirchgemeindemitglieder schieden bei dieser Gelegenheit aus dem Kirchhofsverbande aus und legten einen eigenen Beerdigungsplatz unweit der Straße nach Dreißighuben an. Ebenso erwarb die katholische Kirchgemeinde im Juli desselben Jahres an der Breslauer Chaussee ein über drei Morgen großes Geländestück zur Anlage eines Friedhofes, der im Februar 1874 eingeweiht werden konnte. Diesem Gottesacker gegenüber erstand im gleichen Jahre eine prächtige, weithin sichtbare Villa, deren Besitzer der Bankier Woldemar Weiß war. Sie gehört jetzt der Schützengilde und ist eine gern besuchte Gaststätte unter der Bezeichnung „Schützenhof“. Inzwischen hatte sich für die Stadt wichtiges Ereignis vorbereitet.

ganze Chronik als PDF herunterladen

(mit Vorwort, Anhang, Quellenverzeichnis und Namensregister)

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz